所員インタビュー

Tomofumi Kinoshita

-

大塚国際特許事務所は、木下さんにとってどのような場所ですか?

技術の謎解きができる場所です。発明の本質を理解し、その価値を権利として形にしていく。その過程で、様々な技術分野の最先端に触れられることは、私にとって大きな知的刺激になっています。

特に印象的なのは、知財部の方や発明者の方との対話を通じて技術の「種明かし」をしていく瞬間です。どんな課題があり、それをどのように解決したのか。その技術的な筋道を理解できたときの充実感は何にも代えがたいものがあります。

また、当事務所では効率的な業務環境の整備にも力を入れています。私自身、所内の情報インフラの改善にも関わっていますが、これは単なる効率化だけが目的ではありません。専門家がより本質的な業務に集中できる環境を作ることで、結果的にクライアントへのより良いサービスにつながると考えているからです。 -

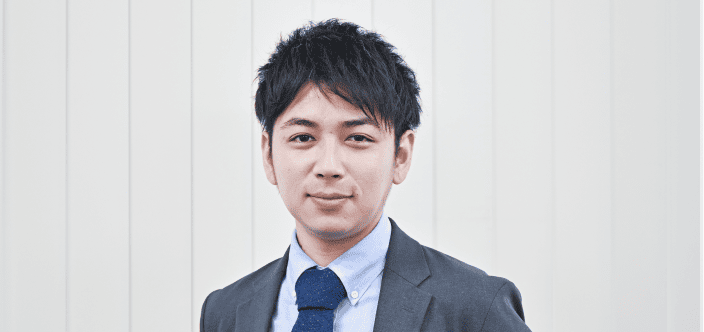

弁理士としての具体的な業務内容を教えてください

弁理士の出願業務を例に取ると、主に2つのパターンがあります。1つは発明者の方から直接話を伺って出願書類を作成するケース。もう1つは企業の知財部の方が作成された出願書類のドラフトを確認・修正するケースです。どちらの場合も最も重要なのは、発明のコアをしっかりと捉えることです。

興味深いのは、発明者の方が考えているコアと、特許性の観点から捉えるべきコアが異なることが珍しくなく、またコアの捉え方も1つではないという点です。ソフトウェア発明の場合、製品に実装されるソフトウェアはソースコードで具体的に表現されるものですが、そのうちどこが本質的な部分、すなわちコアなのかを特定する必要があります。発明のコアは従来技術や効果の関係で変化する抽象的なものであり、コアの抽出には相当の経験が必要になります。 -

未経験者の育成で特に重視されていることは?

新人が最初に身につけるべきなのは、クライアントから聞いた発明内容を正確に理解する力です。明細書を書くためには、発明の正確な理解が必須です。私たちの分野での「理解」とは、具体的には、説明された内容を図解できるということです。単に絵が描けるというだけでなく、その図解が実際の仕組みの動作を正確に表現できているか、構成要素間の関係を適切に示せているかが重要です。

また、明細書を書けることとクレームを書けることは、実は全く異なるスキルだと考えています。クレームの作成には高度な抽象化及び表現力が必要で、経験を要します。発明のコアを正確に表現できているか、より良い表現はないか、ディスカッションすることを通して、クレーム作成スキルの向上を図っています。業界の目安として、ある程度自信を持ってクレームを含む特許出願書類全体が書けるようになるまでに約3年、50~100件程度の経験が必要だと言われています。 -

キャリアの中で実感された成長とは?

入所から5年ほど経った頃、抜け漏れチェックを超えた価値を提供できるようになってきました。例えば、クライアントが思いつかなかった観点から発明のコアを捉え、これが直接に評価されたり、新たな観点からサブクレームを提案し、それが特許登録の決め手になるといった経験です。

また、私が担当するソフトウェア技術は、AIや画像処理に関係するものが多いのですが、とても進歩が早く、わずか数年前の発明が普通に用いられていることもある世界です。このため、最先端の技術をベースにした発明も多く、発明を理解するために研究者の論文を読むことが多いです。このような業務を繰り返すことで、最新の発明を容易に理解できたり、発明者とのインタビューを難なく終わらせられた時に、技術的な面での成長も感じます。 -

特にソフトウェア分野に強みをお持ちですが、その理由は?

私自身、以前プログラミングの経験があり、それがソフトウェア発明を理解する上で大きな強みになっています。ただし、発明のコアを特定する作業自体は、分野を問わず論理パズルを解くような面白さがあります。実際、数独や論理パズルを解くのが好きで、そういった論理的思考力が仕事にも活きていると感じています。

-

異分野からの参入についてどうお考えですか?

化学・生物分野の方がソフトウェア領域に移行するのは十分可能だと考えています。ソフトウェア発明は処理の積み重ねであり、個々の処理は論理的に理解できるものです。このため、論理的な思考力さえあれば、自己学習で分野を広げていきやすいです(逆に、ソフトウェア領域から化学・生物領域への移行はなかなか困難ではないでしょうか)。また、機械分野の弁理士の方であっても、機械をソフトウェアで制御することはごく普通のことですから、ソフトウェア出願の基本的なスキルは、実際に業務を経験する中で身につけられていると思います。

-

働き方の特徴について教えてください

当事務所については、フレキシビリティの高さが特徴です。例えば、急な子どもの発熱などの際に在宅勤務で対応できたりするのがありがたいです。また中途採用の弁理士の方にとっては、出願業務だけでなく訴訟実務にも携われる点も魅力の一つだと思います。

-

これからの展望についてお聞かせください

私は弁護士の先生と一緒に特許訴訟にかかわることが多いです。訴訟の手続きについては特許専門の弁護士の先生にはかなわないと思う場面もありますが、特許を作る、特にクレームを書くことに関しては、弁理士が優位性を発揮できる、独自の領域だと感じています。特許制度は世界共通の制度であり、企業の成長のためには避けて通れないものですから、特許を作る場面における弁理士の役割が縮小することはないはずです。

特筆すべきは、当事務所ではソフトウェアの専門知識がない方でも、関心があれば着実にキャリアの幅を広げていけることです。実際、機械や化学分野の案件を担当しながら、情報通信関連の案件にも携わるという経験を重ねている同僚も少なくありません。

私自身の経験から言えば、薬学だけでキャリアを築くよりも、ソフトウェアを含め、様々な技術分野に触れられる現在の仕事のほうが、自分の適性に合っていると感じています。新しい技術への好奇心を大切にしながら、より良いクライアントサービスのために創意工夫を重ねていく。そんな知的な探究の日々にやりがいを感じています。